1993 zog Ingo Schulze nach Berlin. Der erste Teil seines Spaziergangs ist ein nostalgischer Rückblick auf die ersten Berliner Jahre.

Im zweiten Teil, in Zeit und Entfernung bemessen, führt der Autor von der Liselotte-Herrmann-Straße/ Prenzlauer Berg zur Weichselstaße in Neukölln. Wahlweise kann man einen Teil der Route auch mit dem Schiff zurücklegen. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Nebeneinander verschiedener architektonischer Konzepte gelegt.

Ingo Schulze

»Von Haustür zu Haustür oder Der Weg ans Meer«

Fotos: Tobias Bohm

Zu meinen unerfüllten Wünschen gehört ein Urlaub in Berlin. An Versuchen hat es nicht gefehlt, doch bestenfalls kamen zwei oder drei Tage dabei heraus, und auch die nur mit Hilfe von Freunden, von wirklichen Berlin-Besuchern. Als sollte es mir nicht gelingen, mich in Berlin als Flaneur zu bewegen, als jemand, der eine Schildkröte an der Leine ausführt.

Ein Stadtführer ist kein Flaneur. Er ist nicht mal die profanierte, das heißt kommerzialisierte Variante davon. Aber die Stadtführung wäre ein Versuch, die eigene Welt zumindest etwas distanzierter zu betrachten, als es im Alltag geschieht.

Ich entschied mich für das Nächstliegende: Ich werde vor meiner Haustür beginnen. Und wohin soll es gehen? Ich wollte ans Wasser, zur Spree, zu den Kanälen, ans Meer. Ich ging von der Liselotte-Herrmann-Straße durchs Bötzowviertel, durchquerte den Volkspark Friedrichshain, ging die Lichtenbergerstraße bis zum Strausberger Platz und von da zur Jannowitzbrücke. Dort bestieg ich ein Schiff. Auf der Spree war ich zufrieden mit mir. Als wir dann aber in den Landwehrkanal bogen, die Lohmühlenbrücke links liegen ließen und uns schließlich der „Ankerklause“ am Kottbusser Damm näherten, erfasste mich eine solche Neugier, um nicht zu sagen Sehnsucht, dass ich ausstieg. In Neukölln, in der Weichselstraße, habe ich mehr als sechs Jahre gewohnt. Ich änderte meinen Plan. Ich möchte Sie von Haustür zu Haustür führen, von der Liselotte-Herrmann-Straße im Prenzlauer Berg in die Weichselstraße in Neukölln.

Bevor wir uns auf den Weg machen, setzen wir uns am besten noch für ein paar Minuten in ein Café, die gibt es im Bötzowviertel zur Genüge, suchen Sie sich eins aus, damit ich ein paar Vorbemerkungen loswerden kann.

Damals:

Als ich im Sommer 1993 aus Sankt Petersburg nach Altenburg zurückkam, hatte ich keine Arbeit, aber etwas Geld, von dem ich hoffte, dass es anderthalb Jahre reichen würde. Von Kleinstädten hatte ich genug und warum sollte ich nach Dresden (dort hatte ich die ersten achtzehn Jahre meines Lebens verbracht) oder Leipzig ziehen, wenn auch Berlin möglich war. Berlin war vertraut und fremd zugleich, hier gab es Ost und West zusammen. Ich hatte mich bei mehreren Besuchen in das sommerliche westliche Berlin verliebt und beneidete alle, die einen Schlüssel für eine Berliner Wohnung besaßen. Bei einem dieser Wochenendausflüge, es muss 1991 gewesen sein, ich hatte gerade den „Zweitausendeins“-Laden in der Kantstraße entdeckt, versetzte mich immer näher rückende Musik, Krach, Hupen, Polizei in Unruhe – eine Demonstration! Plötzlich tauchten unglaublich aufgetakelte Frauen vor mir auf, endlose Beine, billige Perücken, knappste Mieder – aber waren das überhaupt Frauen? Ich bekam Kondome in die Hand gedrückt, Kusshände folgten. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass es einen Christopher-Street-Day gab, und nun brach er über mich herein.

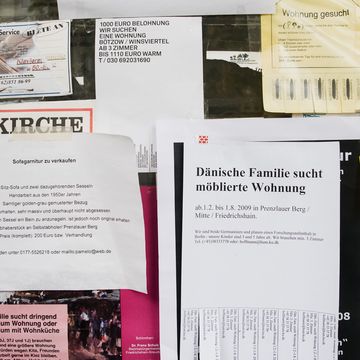

In Berlin, so schien es, waren alle Zugezogene und eher die Einheimischen in der Minderheit. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass es schwierig werden würde, eine freie Wohnung zu finden. Ich folgte allen Hinweisen von Freunden und Bekannten und deren Bekannten und Freunden. Weil die Zeit drängte und ich meine Sachen irgendwohin stellen musste, zog ich Ende August 1993 in eine freie Parterrewohnung im Süden der Stadt, nach Marienfelde, und hoffte, bald näher an die ersehnten Stadtviertel heranzukommen. Um mein Auto zu verkaufen (ein roter Daytona-Shelby, 175 PS, den ich mir als Entlohnung von meinem Petersburger Chef hatte aufschwatzen lassen, ein richtiges Zuhälterauto), gab ich eine Anzeige auf. Wie staunte ich, als ich ein Belegexemplar meiner Anzeige erhielt und auf der Rückseite der Auto-Anzeigen Wohnungsanzeigen fand, Wohnungen über Wohnungen, es gab jede Menge freier Wohnungen! Warum hatte mir das niemand gesagt?

Moviemento

Kottbusser Damm 22

10967 Berlin

Vorbestellungen unter: 692 47 85

Do-So 7 € /6 € ermäßigt

Mo 5 €

Di & Mi 6 €

Kinderkino - Repertoire: 4,00 €

Anfang September 93 zog ich nach Neukölln in die Weichselstraße, Ecke Weserstraße, eine Dachgeschosswohnung, ich wollte unbedingt hinauf aufs Dach, dazu eine Terrasse. Es war mehr als ein Hochgefühl, es war ein euphorischer Schwindel, in den ich geriet, als ich mit dem kleinen Schlüsselbund hinauf in die fünfte Etage stieg und die Tür öffnete: Meine erste eigene Wohnung, noch dazu in Berlin. Zum ersten Mal kaufte ich Besteck, eine Waschmaschine, einen Abfalleimer, Bücherregale... Was kümmerte mich die Staffelmiete einer weit entfernten Zukunft (jedes Jahr fünf Prozent mehr – oder waren es zehn?). Ich hatte keine Arbeit, jedoch ein paar Ideen zum Schreiben. In den vorangegangenen Monaten, noch in St. Petersburg und Altenburg, hatte ich mit Notizen begonnen, ich träumte von einem Skizzenbuch über das St. Petersburg der frühen Neunziger Jahre. Jetzt aber, mitten im Umzug, stellten sich die Geschichten ein. Noch auf einer Luftmatratze kampierend, schrieb ich Tag für Tag am alten Schreibtisch meines Großvaters.

Warum Neukölln? Ich wollte den Westen kennenlernen. Außerdem gab es in Ostberlin damals nicht diese türkischen Gemüse- und Obstläden. Was ich sonst von Berlin gesehen hatte, erschien mir zu homogen. Zudem wohnte mein Dresdner Freund Durs Grünbein nicht weit entfernt in der Flughafenstraße, die Gegend gefiel mir, und zum Paul-Lincke-Ufer, das mir damals als der Nabel der Stadt galt, war es auch nicht weit. Täglich durchforstete ich die Kinoprogramme und das Lesungsangebot. Manchmal wäre ich gern zu Hause geblieben und hätte weiter geschrieben, aber ich wollte auch nichts verpassen. Fast täglich ging ich ins Kino „Moviemento“ am Kottbusser Damm. 1993/94 war es für mich einer der wichtigsten Orte meiner Berliner und damit auch bundesdeutschen Sozialisation. Was hätte mir Besseres passieren können als eine Fassbinder-Retrospektive, darauf folgte eine Fellini-Retrospektive. Manchmal sah ich auch zwei Vorstellungen hintereinander. Besonders die Nachmittagsvorstellungen genoss ich. Sie besuchen zu können, war für mich der Inbegriff von Luxus.

Verließ ich das Haus, dann ging ich in den nächstgelegenen Zeitungsladen, dessen chronisch übermüdeter Inhaber, ein Türke mit einer halben Jimi-Hendrix-Frisur, vor lauter Schlaftrunkenheit in meinem Beisein eine zweite Zigarette anzündete, weil er die erste im Aschenbecher schon wieder vergessen hatte. Ich kaufte in den kleinen türkischen Läden ein, aber dann doch immer mehr bei Kaisers an der Sonnenallee (an der Fleischtheke war eine Verkäuferin, die immer darauf achtete, dass ich auch genug Pampelmusen im Einkaufskorb hatte), etwas weiter war ein Schuster, ein russischer Emigrant. Ich mochte die Gegend um die U-Bahn-Station Rathaus Neukölln, den Fisch-Imbiss, die Buchhandlung, die damals noch ein ganzes Regal mit Bänden der „edition suhrkamp“ hütete. Regelmäßig ging ich in das „Stadtbad Neukölln“, ein Jugendstilbau, das schönste Schwimmbad, das ich kenne.

Es war eine Mischung aus Heimisch- und Fremdsein. Ich fühlte mich wohl in diesem Viertel (der Ausdruck „Kiez“ erschien mir eine Anmaßung, als würde ich plötzlich: Grüß Gott sagen), doch zum Heimischwerden fehlte mir der tägliche Arbeitsweg, die selbstverständliche Gemeinschaft, wie sie Arbeitskollegen bieten, das Zusammensein mit den Nachbarn. Ich saß glücklich in meiner Dachwohnung und schrieb über St. Petersburg, oft fuhr ich nach Altenburg.

Als mir im Herbst 1994 – das Manuskript der „33 Augenblicke des Glücks“ war fürs Erste fertig – allmählich das Geld ausging, meldete ich mich in der Taxischule Kreuzberg an, denn Taxifahrer wurden immer gesucht. Zweimal pro Woche musste ich jetzt zum Kottbusser Tor, genauer gesagt in die Dresdener Straße, die ich wegen des Kinos „Babylon“ und ihrer kleinen Restaurants kannte. Ich lernte die Lage der vorgegebenen Straßen und Plätze auswendig. Da wir die jeweiligen Begrenzungen mit angeben mussten, waren es insgesamt etwa tausendzweihundert verschiedene Namen, die wir uns einzuprägen hatten.

Je weniger Geld mir blieb, umso mehr war ich einverstanden mit dem Ort, an dem ich lebte. Mein regelmäßiger „Arbeitsweg“ gefiel mir. Meistens ging ich die Weserstraße entlang zum Kottbusser Damm, das war der schnellste Weg. Der Höhepunkt war der Landwehrkanal mit der „Ankerklause“ und dem Türkenmarkt bzw. den Gartenrestaurants des Paul-Lincke Ufers. In der „Ankerklause“ kann man sich – zumindest an den Fensterplätzen zur Straße hin – wie in einem amerikanischen Diner fühlen, wie in kleinen Zugabteilen sitzt man an den Tischen.

Flüsse und Kanäle haben immer etwas Trostvolles für mich. Eine Stadt ohne richtigen Fluss hat es schwer. Ich nahm mir vor, (es war November, Anfang Dezember), die Annahme meines Buches (sollte es denn tatsächlich geschehen) damit zu feiern, dass ich zum Frühstück auf die kleine, zum Wasser gelegene Terrasse einladen würde, um auf ein Schiff zu warten. An diesem Tag würden wir die Weichselstraße bis zur Lohmühlenbrücke laufen (das war genauso unaufregend wie die Weserstraße), wo der Landwehrkanal einen neunzig-Grad-Knick gen Westen macht und der Neuköllner-Schifffahrtskanal in ihn mündet, die Dreierkreuzung von Neukölln, Kreuzberg und Treptow. Damals sah man noch gut den Verlauf der Mauer, die eine Straße oder einen Häuserblock in zwei verschiedene Welten teilte. Vielleicht würden wir auch am Paul-Lincke-Ufer Boule spielen und über den Türkenmarkt am Maybachufer schlendern, auf jeden Fall aber würden wir eine Bootsfahrt machen. Wir führen den ganzen Tag durch Berlin, vielleicht bis zum Wannsee oder zum Müggelsee oder weiter, hinauf in den Norden an die großen Seen, vielleicht sogar bis zum Meer. Dieser Wunsch erschien mir keinesfalls versponnener als jener, ein Verlag möge sich meines Manuskriptes annehmen und es hinaus in die weite Welt schicken – über die Ostsee und den Ozean.

Am Landwehrkanal wird der Kottbusser Damm zur Kottbusser Straße, um am Kottbusser Tor, am „Kotti“ zu enden. Dort sah ich bekannte Gesichter, der Treff der U-Bahnbettler. Ich mochte den „Kotti“, mit seiner sechziger/siebziger Jahre Architektur, bei der sich wie von selbst Attribute wie missraten und gescheitert einstellen, die ich aber schon im selben Moment wieder in Frage stellen will, weil dieser Platz, zerschnitten von der Hochtrasse der Linie 1, eine Vitalität verströmte, die mich mit jedem Mal mehr anzog. Wenn ich zwischen Imbissen und türkischen Läden dann den Durchschlupf in die Dresdener Straße gefunden hatte und im ersten Eingang rechts im hinteren Gebäude nach oben gestiegen war, traf ich auf eine Klasse, die fast nur aus Männern bestand, mehr als die Hälfte von ihnen Ausländer. Doppelstunde für Doppelstunde erschlossen wir uns Bezirk um Bezirk. Wir waren eine Schulklasse und schienen zugleich Schulklasse zu spielen, weil wir Erwachsenen – ich zählte mit Anfang Dreißig zu den Jüngsten – genau jene Typen verkörperten, die ich aus meiner Schulzeit kannte: Die Streber und Immer-Melder, die Abducker, die souveränen Außenseiter, die alles wussten doch nur nach Aufforderung sprachen, der nicht näher zu bestimmende Durchschnitt, zu dem ich zählte. Unseren jungen Lehrer, der in mir eine Art Bruder, den unglücklichen Akademiker, witterte, enttäuschte ich häufig, weil ich mir mit meinen Karteikarten-Straßen zwar größte Mühe gab, aber weder über ein Fahrrad (das war mir gleich in den ersten Wochen gestohlen worden) noch über ein Auto verfügte, um die realen Straßen abzufahren. Wurde plötzlich über Straßen, Baustellen, geänderte Ampeln und Fahrtrichtungen der Einbahnstraßen gesprochen, konnte ich nicht mithalten. Noch heute denke ich oft beim Lesen von Straßennamen: Ach, da ist sie ja, so sieht sie also aus.

Meine Taxikarriere endete noch bevor sie beginnen konnte. Ich hatte herausgefunden, dass man für die Stadtkundeprüfung (so oder so ähnlich hieß es) nicht mehr als sechs Strafpunkte in Flensburg haben durfte, und sechs Punkte hatte ich noch, die Erbschaft des roten, verlustreich verkauften Zuhälterwagens.

Zwei oder drei Wochen nach dieser Erkenntnis (ich ließ mich gerade wieder zum Studenten machen, um die Chancen für einen Nachtwächterposten zu erhöhen) wurde ich in den „Berlin Verlag“ eingeladen, Prenzlauer Berg, Greifswalder Straße 207, Hinterhaus.

Als ich am Abend des 31. Januar 1995 mit der Gewissheit, dass im Herbst mein Buch erscheinen würde, den Verlag verließ, war ich viel zu glücklich, um nach Hause zu fahren – ich ging zu Fuß. Nicht weit vom Kottbusser Tor sprach mich ein Mann in Wanderschuhen und einem Rucksack an: „In welcher Richtung liegt der Funkturm?“ Ich beschrieb ihm den Weg zur U-Bahn, zur Linie 1. Nein, wie er denn laufen müsse, fragte er in seinem akzentgefärbten Deutsch, das ich nicht zuordnen konnte. Er hatte kein Geld, er kam vom Bahnhof Schönefeld. Er habe in Bayern Freunde besucht, sei im Zug eingeschlafen und habe es verpasst, in Leipzig auszusteigen. Der Schaffner hatte ihn kurz vor Berlin geweckt, er musste nachzahlen, dafür waren seine restlichen D-Mark draufgegangen. Am Funkturm hoffe er, einen Bus zu bekommen, der ihn zurück ins Riesengebirge, in die Nähe von Liberec bringen würde. Dorthin würden dann wohl Verwandte mit Geld kommen, morgen früh musste er wieder im Wald sein. Ich nahm ihn mit nach Hause, sah im Kursbuch, dass er noch den letzten Zug erwischen konnte, bestellte ein Taxi, ließ es an der Bank halten, um Geld abzuheben, gab ihm – ich weiß nicht mehr wie viel – und setzte ihn in den Zug. Er versprach mir – er arbeitete als Waldarbeiter – ein halbes Wildschwein in Würsten und Schinken zu schicken. Aber offenbar hat er meine Adresse unterwegs verloren.

Nun also hatte ich einen Verlag. Und auch noch einen Westverlag im Osten, zu dem der Ostler aus dem Westen kommt. Oft fuhr ich im Frühjahr in die Greifswalder Straße. Vorschuss, Preise, Steuerrückzahlung, Lesungen, Taschenbuchvertrag und der gute Verkauf der „33 Augenblicke des Glücks“ befreiten mich von der Suche nach Brotarbeit.

Doch all diese Annehmlichkeiten, die mir eine neue Welt erschlossen, machten mich auch ortlos, sie hielten mich zu Berlin auf Distanz, zumindest entfremdeten sie mich Neukölln. Lernte ich zunächst Kollegen kennen (nicht missen möchte ich die Besuche bei Thomas Hettche – nicht weit vom Paul-Lincke-Ufer entfernt, der mich nach Klagenfurt eingeladen hatte und deshalb ein paar Texte von mir lektorierte), zogen in der zweiten Hälfte der Neunziger die wenigen, die ich hier gekannt hatte, entweder in andere Stadtteile oder andere Städte. Ich selbst war viel unterwegs, bekam ein Stipendium für sechs Monate in New York, war häufig in Altenburg, so dass ich in Neukölln bald mehr kampierte als wohnte. Es lohnte kaum noch, den Kühlschrank anzustellen oder ein Stadtmagazin zu kaufen. Ich betrat meine Wohnkapsel, um Bücher und Kleidung zu wechseln. Auch wenn die Mieterhöhung gestoppt war, für diesen Preis konnte ich anderswo eine größere Wohnung bekommen. Zudem vermehrten sich in der Weichselstraße Läden, die die unverkäuflichen Reste von Haushaltsauflösungen auf dem Fußweg feilboten.

Mich interessierten jetzt eher jene Viertel, in denen spürbar war, dass sich Ost und West mischten, und das waren in der zweiten Hälfte der Neunziger vor allem Mitte und Prenzlauer Berg. So oft ich in den Verlag fuhr, faszinierten mich die verschiedenen Schichten, die im Osten sichtbar waren. Förmlich im Zeitraffer war zu sehen, wie sich ganze Straßenzüge und Gegenden änderten, wie sich nicht nur eine neue Schicht über das Alte legte, sondern das Alte durch die Sanierung überhaupt erst wieder sichtbar wurde und damit auch (paradox oder nicht) die DDR-Schicht kenntlicher wurde.

Restaurant Brot und Rosen

(Italienisch)

Am Friedrichshain 6

10407 Berlin

030-4231916

Chez Maurice

Bötzowstraße 39

10407 Berlin

Reservierung:

Tel.: 030/ 4250506

Öffnungszeiten:

Restaurant: täglich ab 18.00 Uhr

Weinhandlung und Feinkost: Dienstag bis Samstag 10.00-19.00 Uhr

Ende 1999 zog ich in den Osten, in den Prenzlauer Berg, obwohl ich das nach Möglichkeit verschwieg. Denn ein Schriftsteller, der aus dem Osten kam und über den Osten schrieb, hatte einfach im Prenzlauer Berg zu leben.

In der Hans-Otto-Straße hatten Freunde gewohnt, die nach zwei oder drei Jahren Warten im September 1989 endlich ausreisen durften, gerade noch rechtzeitig, um mit Beginn des Semesters in München Sinologie zu studieren. Auf die Idee, das Bötzowviertel als chic zu bezeichnen, wäre ich 1999 nicht gekommen. Durch den Verlag kannte ich das „Brot und Rosen“ am Friedrichshain, dessen Betreiber, so raunte man sich zu, zur italienischen „Lotta continua“ gehört hatte. Mir gefiel auch das französische Restaurant „Chez Maurice“, das sich unter seinem früheren Wirt allerdings deutlich (wenn auch nicht im Aussehen) von dem heutigen unterschied, denn an manchen Tagen funktionierte es chaotisch. Nicht nur, dass einem der Sand beim Salatessen zwischen den Zähnen knirschte, man musste mitunter aufdringlich werden, um den auf der Rechnung ausgewiesenen Betrag tatsächlich auch an den Wirt zu bringen. Zum Restaurant gehörte ein großer schöner Hund mit riesigen Pfoten, mit Namen Pepoun (oder Pepoune?). Saß man draußen, war schon allein dadurch für Unterhaltung gesorgt, weil Pepoun Tauben jagte, während die Tauben ihrerseits versuchten, Pepoun vor und vor allem unter die Räder eines Autos zu locken. Doch weder das eine noch das andere gelang.

Zu den unwahrscheinlichsten Zufällen, die ich erlebt habe, gehört, dass mich 2000 oder 2001 meine Mutter (aus Dresden) anrief und sagte, sie überlege, einen Hund bei sich aufzunehmen, um ihn vor dem Tierheim zu bewahren. Ich riet ihr ab, sie sollte sich nicht wieder abhängig machen. Ja, aber der Hund sei wirklich ein sehr liebes Tier. Er ist in Brandenburg, sein Besitzer ist in Thailand im Urlaub ums Leben gekommen, der Hund heißt Pepoun und ist wirklich wunderbar. Pepoun? Ja, Pepoun. Ich riet ihr zu. Doch wie sich dann herausstellte, hatte Pepoun nach dem Tod seines Besitzers bereits ein neues zu Hause gefunden.

Mit den Straßen im Bötzowviertel ist es ein bisschen wie mit den DDR-Kaufhallen. Auch hier wurde beinah alles ausgetauscht, die Bewohner, die Geschäfte, die Fassaden.

Ich zog in ein saniertes Haus ein, in dem zuvor der Plattenladen „Tausend Klänge“ gewesen war. Obwohl die früheren Mieter das Recht gehabt hätten, wieder in ihre Wohnung einzuziehen, wenn auch zu leicht erhöhten Mieten, kehrte keiner von ihnen zurück. Denn die Baufirma hatte leere Eigentumswohnungen verkauft und musste deshalb ihrerseits die Mieter herauskaufen. In unserem Fall sollen es mehr als hundertfünfzigtausend D-Mark gewesen sein. Die Geschichte „Berlin-Bolero“ aus dem Band „Handy“ entstand vor diesem Hintergrund.

Beim Einzug gab es kein einziges Kind im Haus, bis 2005 waren es sieben. Heute stehen immerhin noch vier Kinderwagen im Hausflur, und bald lassen sich die unsanierten Häuser an einer Hand abzählen. Die Spuren des zweiten Weltkriegs und jene DDR-Schicht sind immer schwieriger zu entdecken, Fassaden mit Einschusslöchern werden zur Attraktion. Wie in Berlins Mitte, so scheint auch hier die große Bundesrepublik nahtlos auf das Kaiserreich zu folgen.

Heute:

Bötzowviertel – das schiefe Tortenstück

Jetzt sollten wir aber endlich loslaufen. Doch wie Sie sehen, können wir gar nicht vor meiner Haustür beginnen, da steht schon wieder ein Gerüst, zum dritten Mal seit 1999, die haben hier ziemlich viel gepfuscht. Wir sind acht Familien im Haus, ich bin mit 45 Jahren der älteste Bewohner. Wäre ich fünf oder gar zehn Jahre jünger, entspräche ich vollkommen dem Typ des Bötzowviertel-Familienvaters, den ich auch so schon gut verkörpere.

Lässt sich der gesamte Prenzlauer Berg als ein Neben- und manchmal auch Miteinander von Grandiosität und Arbeitslosigkeit beschreiben, so ist das im Bötzowviertel alles etwas gemildert. In dem schiefen Tortenstück zwischen Greifswalder Straße und Friedrichshain, nach Norden begrenzt durch die Danziger, sind die Leute, die zu Hause bleiben, entweder im Mutter- oder Vaterschaftsurlaub oder überhaupt freischaffend. Die meisten besitzen das nötige Kleingeld für die Cafés und Bistros, von denen die Hälfte, so scheint mir, in den letzten zwölf Monaten entstanden ist. Erst zu den Rändern hin, in der Nähe der Danziger oder mitunter auch zur Greifswalder, franst der Wohlstand aus.

Nicht nur Taxifahrer fragen mitunter, wer denn Liselotte Herrmann gewesen sei und warum man der Straße nicht wieder ihren alten Namen gegeben habe, schließlich ist doch die westliche Begrenzung, die Arthur-Becker wieder in Kniproder Straße umbenannt worden und die Dimitroff in Danziger. Sie können dann, wenn wir das Haus verlassen – ich warne sie jetzt schon, passen sie auf, wenn sie hinausgehen, dass da kein Radfahrer angeschossen kommt, die stören nicht mal Gerüste, die schießen da durch wie der Blitz ... Wenn wir das Haus verlassen, können wir eine kurze Erklärung unter dem Straßenschild selbst lesen: „geb. 23.06.1909 – 20.06.1938 hingerichtet. Die Studentin, Mitglied im KJVD und die Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime wurde im Dezember 1935 verhaftet und als erste Mutter am 17. Juli 1937 zum Tode verurteilt. Trotz internationaler Proteste wurde sie in Berlin-Plötzensee hingerichtet.“ Lilo Herrmann hatte Informationen über geheime Rüstungsprogramme an das KPD-Büro in der Schweiz weitergegeben. Wer aus dem Osten stammt und nicht viel jünger ist als ich, kennt sie aus dem Musikunterricht. Friedrich Wolf schrieb ein Poem auf sie, das Paul Dessau vertonte. Den darin mehrfach wiederholten Satz: „Denn sie wusste um unsere Sache“ bekomme ich heute noch zu hören, sobald ich meine Adresse sage, als handelte es sich dabei um einen Test: Ost oder West?

In dieser Straße gibt es zwei Eckkneipen, eine alte (zur Esmarchstraße), die in dem Film von Andreas Dresen „Sommer vorm Balkon“ mehrmals auftaucht, und den „Knotenpunkt“ an der Bötzow, die grillen alle zwei Wochen sonntags vor der Tür (seit keiner mehr die Polizei deshalb alarmiert). Außerdem kann man dort Darts spielen. Der alte Ziegelbau an der Esmarch, der die Straße nach Westen hin beschließt, ist eine Bibliothek. Sie sollte geschlossen werden, es gab tausende Unterschriften dagegen, es gab Schriftstellerlesungen, die Bibliothek wurde geschlossen. Nun ist sie wieder geöffnet, geführt von dreißig „Ehrenamtlichen“, die die Arbeit der Bibliothekarinnen übernommen haben. Ein Pyrrhus-Sieg aus unseren Tagen, aber die Bibliothek ist wieder offen. Geld spart der Senat am Ende dieser unseligen Geschichte nicht, denn die Bibliothekarinnen werden anderswo weiterbeschäftigt.

Filmtheater am Friedrichshain

Bötzowstraße 1-5

10407 Berlin

Nahverkehr:

Tram 2, 3, 4, N54

Bus 142

Eintrittspreise:

Montag / Donnerstag: 5,00 Euro

Dienstag / Mittwoch: 6,00 Euro

Freitag - Sonntag: 7,50 Euro

Die Bötzowstraße, von der das Viertel den Namen hat, führt nordöstlich über die Danziger hinaus, südöstlich begrenzt sie der Friedrichshain. Dort steht das „Filmtheater am Friedrichshain“, das fünf Kinos unter einem Dach beherbergt, in der anderen Richtung kommt man am Franzosen „Chez Maurice“ vorbei, wo es nicht mehr zwischen den Zähnen knirscht und auch kein Pepoun mehr ist. An den Scheiben des sich anschließenden Eckladens, in dem mal eine gute Boutique war, klebt neben anderen Zetteln und Postern eine höchst suspekte Einladung für den Sonntag: Brunch mit Gott. Wenn einem Gott beim Brunchen nicht die Sicht verdecken sollte, könnte man auf den Arnswalder Platz blicken, in Richtung Stierbrunnen. Der Brunnen aus rotem Porphyr mit den beiden riesigen Stieren steht nur deshalb hier, weil der Arnswalder Platz auf einem eiszeitlichen Endmoränenrücken liegt und stabil genug war, die tonnenschweren Einzelteile, die zwischen 1927 und 1934 entstanden sind, auch zu tragen. Die Nazis lehnten die Abnahme der Brunnenplastik ab. Sie wurden jedoch per Gerichtsbeschluss gezwungen, die Kosten zu übernehmen. 1959 baute man eine Unterwasserbeleuchtungsanlage ein, um die Fontäne bei Dunkelheit zu illuminieren. Ich wäre schon froh, wenn in dem Brunnen tagsüber wieder Wasser liefe.

In der Pasteurstraße gibt es noch einen richtigen Bäcker, der mit seinen sogenannten „DDR-Brötchen“ (‚die müssen aber hart sein’) nicht nur aus der Nähe Kundschaft anlockt. Neuerdings findet in der Pasteurstraße sonnabends ein Markt statt, der es nicht mit dem am Kollwitzplatz aufnehmen kann, aber immerhin. Als Nabel des Bötzowviertels gilt der Lebensmittelladen an der Kreuzung Hufeland/Bötzow. Ich glaube nicht, dass es einen Tag in den letzten Jahren gab, an dem das vietnamesische Ehepaar nicht in ihrem Geschäft zu finden gewesen wäre (vielleicht mit Ausnahme von Neujahr und Ostern, aber auch da bin ich mir nicht sicher). Sonntags genehmigen sie sich einen freien Nachmittag. Die meisten Bewohner des Viertels glauben – wie auch ich – mit den beiden gut bekannt zu sein. Denn der Inhaber erinnert jeden Namen, fragt nach dem Urlaub, nach den Verwandten und natürlich weiß er, welche Zeitung man kauft, welche Milch, welches Obst. Ihr Sohn wächst im Laden auf. Ich bin überzeugt: Sollte ihr Geschäft eines Tages schließen, der gesamte Kreislauf des Viertels würde ein anderer werden, weil sich für die meisten die Wege änderten.

Die Drogerie Ahlschläger, eine Ecke weiter, die vor zwei Jahren schloss, vermisse ich bis heute. Die letzten Jahre arbeitete er nur noch für die Miete. Er hatte Tipps und Rezepte für alles – seine Abschlussarbeit hatte er über Fleckenentfernung geschrieben –, er war gleichsam eine Stiftung Warentest. Bei Herrn Ahlschläger konnte man auch Filme entwickeln lassen. Seine Theorie war, dass die Digitalkamera gleichbedeutend sei mit dem Verlust der Bilder. Es gibt keine Fotoalben mehr, und die im Computer gespeicherten, dieses viel zu viel, diese Beliebigkeit, wird mit dem zweiten oder dritten neuen Computer verloren gehen. Ich fürchte, er wird Recht behalten.

Solche Läden sind wie Lebewesen. Werden sie geschlossen, bleiben Trauernde zurück. Häufig sehe ich eine alte Frau mit einem langen grauen Zopf vor dem ehemaligen Blumenladen stehen, in dem sie gearbeitet hat, als warte sie darauf, dass noch Kunden vorbei kommen, die sie kennen.

Selbst auf den etwa sechshundert Metern der Bötzwostraße ändert sich das Milieu spürbar. Zwischen Hufeland und Lilo-Herrmann ist sie anders als hinter der Pasteur. Die Hufelandstraße, der Parvenü des Viertels, ließe sich nach jeder Nebenstraße neu beschreiben.

Annett Gröschner hat das neue Bötzowviertel wohl am besten und schärfsten analysiert: „Seit einiger Zeit wird das Bötzowviertel von Leuten überrannt, die Eigentumswohnungen aus der Portokasse der Eltern bezahlen oder die Mietpreise verderben, indem sie jede Summe zahlen, nur um den Luxus zu genießen, hier wohnen zu können. Das Bötzowviertel ist so innerhalb von wenigen Jahren zum ausgeprägtesten Ghetto der Berliner Innenstadt geworden, selbst in Lichtenberg ist die Zusammensetzung der Bevölkerung aufregender. [...] Wenn es denn in dem fortgeschrittenen Alter noch geklappt hat, bilden sie mit ihren Kinderwagen, die teurer waren als ein gebrauchter Kleinwagen, Klumpen auf dem Gehsteig, die man zu Haufendörfern formen könnte. Es sind Frauen und Männer um die 40, die mit Babystimmen sprechen und so tun, als hätten sie den Heiland persönlich auf die Welt gebracht.

Nebenbei gesagt, in den achtziger Jahren hat es hier viel mehr Kinder gegeben, aber damals war die Kinderaufzucht noch die normalste Sache von der Welt, und die Blagen wurden nicht zu Baby-Yoga, Baby-Englisch oder Baby-Mandarinkursen geschickt.“ (Kolumne „Im Bötzowviertel“, Freitag, 26.10.2007)

Es ist nicht lange her, da fuhr noch ein Bus durch die Bötzow, da donnerten hier Lastwagen entlang. Seitdem die Autos senkrecht zum Fußweg parken dürfen, passen kaum noch zwei Pkws aneinander vorbei, auf den Parkplatzflächen sprießt das Grün zwischen den Pflastersteinen, wie man es sonst nur in Villenvierteln bewundern kann.

An der Ecke Bötzow/Käthe-Niederkirchner wird noch ein neuer Spielplatz gebaut, gleichzeitig mit dem an der Ecke Pasteur/Esmarch. Ich finde das gut, und zugleich ist es mir unheimlich, es ist der sechste Spielplatz hier, und im Volkspark ist ja schon das Spielplatzparadies.

Durch unsere beiden Töchter bin ich hier heimisch geworden. Die beiden sind Berlinerinnen, und mit ihnen werden wir es selbst allmählich. Wieder sind es die Wege: zum Kindergarten, zum Spielplatz, in den Friedrichshain, in die Schule, zum Eisladen... auch dies ist die typische Aussage von einem der neuen Bötzowviertel-Bewohner.

Wir biegen in die Käthe-Niederkirchner-Straße ein. In den Fünfzigern wohnte der junge Jurek Becker hier, da hieß sie noch Lippehner Straße. In diesen Straßen und im Friedrichshain spielt sein Roman „Bronsteins Kinder“, ein Buch, das ich liebe und über das ich auch schrieb. Mein kleiner Text sollte mit dem Satz enden: Wenn dieses Buch in der DDR hätte erscheinen können, wäre diese DDR eine andere gewesen. Sie ist keine andere gewesen, aber das Buch ist in der DDR erschienen.

Schönbrunn

Café/ Restaurant/ Biergarten

Am Schwanenteich

10249 Berlin

Am Schwanenteich im Volkspark Friedrichshain

Tel.: 030 46 79 38 93

Volkspark Friedrichshain

Den Volkspark Friedrichshain zu durchstreifen, lohnt sich vor allem wochentags. Der Park wurde als bürgerliches Gegenstück zum Tiergarten im dicht besiedelten Osten 1840 geplant (zu Ehren des hundertsten Thronjubiläums von Friedrich dem Großen) und 1848 eröffnet. Mir erscheint er in dieser vormittäglichen Sommerhitze wie ein Idyll, das schon einen Berlin-Umzug rechtfertigen könnte, ja ich entwickle Gefühle wie beim Anblick des Jardin du Luxembourg in Paris oder des Central Parks: Wer hier die Vormittage verbringen darf, dem kann es einfach nicht schlecht gehen. Merkwürdigerweise beachtete ich den Park anfangs nicht. Um 2000 glich er auch eher einer Baustelle. Ich habe den „Volkspark“ erst im Januar und Februar 2003 schätzen und lieben gelernt, als ich jeden Nachmittag meine Tochter im Kinderwagen zwei Stunden durch den Park schob. Ich begann immer im neuen Hain, der nördlich vom Park, an der Stelle des abgerissenen Friesenstadions entstanden ist. Der große Rundkurs – ein weitläufiges Sportgelände – östlich des kleinen Bunkerberges war gerade fertiggestellt.

Ich lief eine oder zwei Runden, fuhr hinauf auf den kleinen Bunkerberg, dann auf den großen. Zwischen 1940 und 1943 errichtete man im Park zwei Flakhochbunker, die in den letzten beiden Kriegsjahren bei Luftangriffen zerbombt wurden. Nach 1945 sprengte man die Reste der Bunker, füllte sie mit den Trümmern auf, begrünte sie, legte spiralförmige Wege an und schuf so den „Mont Klamott“.

Reste des Bunkers erkennt man noch auf dem großen Berg. Im Winter kann man von hier durch die kahlen Bäume über Berlin blicken. Da ich bei diesen Spaziergängen - die Tochter schlief - den ersten Band von Prousts „Recherche“ auf CD hörte, verbindet sich bis heute für mich der Anblick des winterlichen Friedrichhains mit Combray und dem Salon der Verdurins. Diese Assoziation verschwindet auch im Sommer nie ganz, als hätte Proust auch diesen Park beschrieben.

Das „Schönbrunn“ zwischen den Bergen ist bei schönem Wetter überlaufen wie eine Ausflugsgaststätte zu DDR-Zeiten. Wer einen Platz auf der Terrasse ergattert hat, kann sehen und wird gesehen. Manche frühstücken hier nachmittags, andere beginnen den Tag mit einem Wiener Schnitzel. Das Gebäude samt seiner markanten Terrassenmauer wurde zu Beginn der Siebziger gebaut. Würde jemand behaupten, das Restaurant sei vor drei Jahren errichtet worden, müsste man schon sehr genau hinsehen, um zu widersprechen.

An den Kiosken links und rechts ist es preiswerter, ein idealer Ort fürs „Public viewing“.

Wir lassen den Teich rechts liegen, in dessen dunklem Wasser auch Schildkröten schwimmen, und gehen vorbei am Holzbären Bruno („Armer Bruno“ war lange darauf mit Kreide geschrieben). An warmen Tagen lagern auf Brunos Wiese die Familien im Schatten der Bäume und betrachten die Ansammlung der nackten Kinder, die wie Putti in einer Paradieslandschaft an dem flachen Bach spielen, der oberhalb ganz biblisch aus einem Stein entspringt. Vor dem großen Freilichtkino biegen wir dann nach rechts, vorbei am Denkmal für Friedrich den Großen. Über das Schicksal des Denkmals gibt es verschiedene Varianten. Es soll den Krieg überlebt und bis 1952 gestanden haben. 1997 wurden Teile des Denkmals in der Erde gefunden, nur der Kopf musste neu gegossen werden.

In diesem Park findet sich so viel Geschichte, dass er mir wie ein Berlin in der Nussschale vorkommt. Allein über das 1868 bis 1874 erbaute erste städtische Krankenhaus (u.a. von Martin Gropius, beraten von Virchow) und den an der Spitze des Parks gelegenen Märchenbrunnen ließe sich lange reden.

Weniger bekannt ist die Grabstätte der Märzgefallenen, die man erreicht, wenn man hinter dem Denkmal nach links biegt, über den Hügel geht und die Zufahrtsstraße zum Krankenhaus überquert. In diesem kaum besuchten Teil des Gartens sollte man sich durch einzelne herumstreifende Männer nicht irritieren lassen, sie sind eher scheu als gefährlich.

1848 wurden hier die Barrikadenkämpfer auf der höchsten Erhebung des Kanonenberges (früher Mühlenberg, heute Lindenberg) begraben, später dann auch Opfer der Novemberrevolution von 1918.

Man sollte sich die zum Teil überwucherten Grabsteine und Kreuze ansehen und sich auch nicht von polierten Granitplatten mit Zitaten von Walter Ulbricht abschrecken lassen.

„Herrmann Schulz, Lehrling, 15 Jahr aus Berlin“, „Eduard Spiller aus Eschwege, verwundet im Kampf um die Freiheit, gestorben am 18. April 1848“, „Ein unbekannter Mann“, „A. E. Goldmann, Malergeselle, 18 Jahr, aus Berlin“, „Frau Henriette Fuchs, geb. Rost, geboren d. 18. März 1784. Ein Opfer der Ereignisse des 18. März 1848“, „Adeline Behm, geb. Neumann, 29 Jahr, Arbeitsfrau“.

Es ist merkwürdig. Heute wird vor allem von der Gewalt der Revolutionäre gesprochen und kaum noch von den Umständen, die diese Gewalt hervorriefen oder von jener Gewalt, die die Aufständischen niederkartätschte. Mein Ururgroßvater hatte 1848 in Rastatt gekämpft, war in die USA emigriert, jedoch nach sieben oder acht Jahren zurückgekehrt. Einige seiner Briefe haben sich erhalten.

Im Friedrichshain finden sich noch andere Gedenkstätten, wie die für den polnisch-deutschen Widerstand (ein Treff für die Skateboard-Kinder) oder das Denkmal für die deutschen Interbrigadisten des Spanischen Bürgerkrieges. Seit sie nicht mehr der Ort von beinah Staatsakten sind, finde ich sie als Stein des Anstoßes gar nicht schlecht.

Platz der Vereinten Nationen – Strausberger Platz

Ich verlasse den Volkspark in Richtung des an seinem höchsten Punkt 24geschossigen Hochhauses. Davor stand die berühmte Leninstatue. Diese wurde ersetzt durch fünf große Steine, aus denen Wasser sprudelt. Neben dem Eingang zum Hochhaus befindet sich ein bulgarisches Restaurant, die „Sofia-Bar“, im Sommerangebot eine Salatplatte mit Fischfilet für 6,50 Euro.

Der ehemalige Leninplatz, jetzt „Platz der Vereinten Nationen“, wurde zwischen 1968 und 1970 gebaut. Entworfen hat die Anlage Hermann Henselmann, der berühmteste Architekt der DDR, der durch die geschwungenen Plattenbauten mit ihren elf Geschossen einen spiralförmigen Raumeindruck vermitteln wollte, der sich aber – zumindest für mich – nicht einstellt.

Wir überqueren die Landsberger Straße, ich komme hier oft entlang, aber ausschließlich im Auto. Das ist kein Weg, den man geht, wenn man hier nicht wohnt.

Peter Weiss hielt nach einem Besuch in Ostberlin in seinem Notizbuch fest, dass im östlichen Zentrum Wohnhäuser statt Kaufhäuser und Banken gebaut werden, eine Beobachtung, die ich früher nicht hätte machen können, ich fand das selbstverständlich.

Die zehngeschossigen Wohnblocks sind saniert, die Eingänge sehen gut aus. An einem Glasvorbau ein Schild: „Gute Stube, Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte mbH, Finde deine Mitte, Wohlfühlwohnung.“ Als ich die Namensschilder lese, passen mindestens vier Namen zu den vietnamesischen Jungen, die vor dem Eingang spielen. Ein Umzugswagen steht vor dem Nebeneingang.

Die Moderne der Lichtenberger Straße trifft unvermittelt auf die Inkunabel der DDR-Architektur, den Strausberger Platz. Er ist der innerstädtische Ausgangspunkt der früheren Stalinallee mit ihren gedrungenen Turmbauten (13 Geschosse), denen wenige Jahre später die hohen Rundtürme am Frankfurter Tor antworten werden. Auf der südlichen Seite verkündet eine Bronzetafel: „Wilhelm Pieck eröffnete dieses Haus am 18.10.1954“. Der eine Turm hieß „Haus Berlin“ und beherbergte in den beiden unteren wie in den beiden oberen Etagen Gaststätten. Sein Pendant war das „Haus des Kindes“, über drei Etagen ein Spezialkaufhaus für Kindersachen. Kinder und Genuss – so sollte die Zukunft aussehen.

Sich mit der ehemaligen Stalinallee zu beschäftigen, auch mit dem Wandel in der Wahrnehmung dieser Architektur, ergäbe schon eine Geschichte Deutschlands der letzten sechs Jahrzehnte. Ein guter Einstieg dafür wäre das Stalinallee-Kapitel in Irina Liebmanns Buch „Wäre es schön? Es wäre schön!“, der Biografie ihres Vaters Rudolf Herrnstadt, der als Initiator dieses folgenreichen Bauvorhabens gelten darf. Denn eigentlich war diese Art Wohnungsbau damals noch nicht im Plan, man investierte das wenige, das es gab, in die Industrie, man lebte in Erwartung des nächsten Krieges.

Wer heute das Nebeneinander von Stalin-Architektur und Moderne sieht (und auch die Laubenganghäuser Scharouns, die noch vor der „sowjetischen Architektur“ entstanden sind), kann kaum erahnen, wie dramatisch der Wandel gewesen sein musste, wenn praktisch von heute auf morgen in einem Stil weitergebaut wurde, der eben noch als Inbegriff des feindlich Anderen galt (Die Antwort auf die Stalinallee war das Hansa-Viertel in Westberlin).

Meine erste Erinnerung an den Strausberger Platz sind Fernsehbilder von der Friedensfahrt, Luftaufnahmen, der große Brunnen in der Mitte. Für Radrennen war die Breite von neunzig Metern gut. Ebenso für Paraden. Eine davon erlebte ich als Soldat mit, am 7. Oktober – dem Jahrestag der DDR – 1982. Ich hockte bei laufendem Motor in einem „Schützenpanzerwagen“, um eine mögliche Lücke zu füllen, sollte ein anderes Fahrzeug ausfallen. Es waren die letzten Stunden von zermürbenden sieben Wochen, die an Vorbereitungszeit für das Spektakel in ätzender Langeweile draufgegangen waren.

Die platzartige Breite der Straße wirkt heute noch weiter als früher, weil viele Läden geschlossen sind, die wenigen Passanten verlieren sich auf den Fußwegen. Wahrscheinlich würden nicht einmal Wolkenkratzer genügend Bewohner haben, um diese Straße beleben zu können.

Restaurant Maremoto

Strausberger Platz 2

10243 Berlin

Kino International

Karl-Marx-Allee 33

10178 Berlin

Verbindung:

U-Bahn Schillingstraße U5 S+U-Bahn Alexanderplatz

Preise:

Mo 5,00 €

Di/Mi 6,00 €

Do-So 8,00 €

Durch eine offene Eingangstür betrete ich das nächstgelegene Treppenhaus. Die hölzernen Briefkästen scheinen original zu sein, ein roter Läufer liegt auf den schwarzen Stufen, die nach oben führen, der Fahrstuhl summt. Auf einem der Briefkästen steht in großen Buchstaben: KRENZ.

Wieder draußen zögere ich, einen Raum zu betreten, den ich zunächst für ein Internet-Café halte, denn mehrere junge Leute sitzen vor Computern, die Tür steht offen, ich schaue hinein. Eine Frau grüßt und unterhält sich weiter. Ich gehe wieder hinaus, finde kein Firmenschild, nur an den Scheiben Graffiti: IT`S THE PAST / IT´S THE FUTURE, dasselbe an der nächsten Scheibe. Ich frage eine Frau, die zum Rauchen vor die Tür tritt, was das hier sei. Ein Büro, sagt sie lächelnd, wendet sich ab und raucht weiter.

Die Galerie nebenan ist noch geschlossen. In diesen Räumen – ganz sicher bin ich mir nicht –, muss in den späten Siebzigern und frühen Achtzigern die für die Kunst im Osten so wichtige Galerie ARCADE von Klaus Werner gewesen sein. Es folgt ein Restaurant mit Namen „maremoto“. Alle Tische sind eingedeckt, neben der offenen Tür Zeitungsartikel. Ich habe gerade zu lesen begonnen, als ein Mann, der schon fast weißes Haar hat, aber jünger sein muss als ich, mich anspricht: Ob er mir helfen könnte, er sei Cristiano Rienzner, der Chef des Restaurants. Noch bevor ich wirklich antworten kann, erzählt er – ich lese gerade die Reportage über ein 129-Euro-Menü –, dass er ein Schüler von Ferran Adria sei, einer der ganz wenigen Schüler, er habe selbst im „el Bulli“ in Barcelona gekocht. Er ist enttäuscht, dass mir der Name Ferran Adria nichts sagt. „Es kam mehrmals auf arte!“, beschwört er mich.

Trotzdem begleitet er mich ein Stück: Nicht nur Sättigung zählt, sondern auch Emotion, so sein Credo. Cristiano ist Venezianer. Ich wage ihn nicht zu fragen, warum er ausgerechnet am Strausberger Platz ein Restaurant eröffnet und was er mit Emotion meint.

Während er mir von Rosenwasser-Gnocchi mit Gazpacho von Kirschen und humo di rosas, von grünem Spargel in Tempura mit heißer Mayonnaise, von gebratener Jakobsmuschel mit Wan Tan-Raviolo von Romanesco, dehydrierten schwarzen Oliven und Air von Mandarine erzählt, laufen wir die Karl-Marx-Allee auf der südlichen Seite entlang auf das „Café Moskau“ zu, dem größten Würfel auf dem unendlich breiten Fußweg, in dem vor ein paar Jahren die Konferenz zur „Post-Communist-Condition“ unter der Leitung von Boris Groys stattfand. Jetzt wird hier umgebaut. Dort hörte ich zum ersten Mal Groys’ These, dass es gefährlich sei, den real existierenden Sozialismus nur als Irrweg zu behandeln und sein Ende als die Rückkehr in eine wie auch immer „natürliche“ Geschichte zu interpretieren. Vielmehr gehe es darum, ihn auch als Modernisierung zu begreifen. Wer dies nicht tue, falle zurück in die Vormoderne und lande bei Nationalismus und Religion.

Cristiano überreicht mir seine Karte und verabschiedet sich. Er geht hinüber zum Kino „International“, meinem Lieblingskino oder besser gesagt: meinem Lieblingskinosaal. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer hineingehen, aber einen größeren Saal kenne ich nicht. Auf dem Block dahinter steht immer noch eine uralte Werbung für die tschechische Firma Tatra. Ausgerechnet an dem Ort, an dem die DDR-Staatsführung die Parade abnahm, kann diese Reklame altern wie ein Strohdach.

An der Spree/ Jannowitzbrücke

An der U-Bahn-Station Schillingstraße biegen wir nach links auf eine Promenade, eine Fußgängerzone, die uns zur Spree bringt. Links steht an einem niedrigen Haus: Ambulatorium, ein Teil ist zu vermieten. Von den kioskartigen Gebäuden, die folgen, ist nicht klar, ob sie neu oder alt sind, auf der rechten Seite stehen fliegende Händler, Russen verkaufen Obst, Vietnamesen Textilien. Ein paar Männer sitzen auf dem breiten Rand eines Betonblumenkastens und trinken Bier.

Liegt es an dem hellen Vormittagslicht, der Wärme, der Ruhe? In mir entsteht das, was ich das Sonnabendmittag-Gefühl nenne, jene Stimmung, die sich einstellte, wenn wir am Sonnabend die Schule verlassen durften. Ist es die Architektur, die mich in die Kinderzeit zurückschickt, als die Zukunft so hell und breit und neu aussehen sollte wie diese Straße?

An der Jannowitzbrücke kommen wir zur Spree, gegenüber die chinesische Botschaft. Das Gebäude war nie schön, früher der Sitz des FDGB, des ostdeutschen Gewerkschaftsbundes. Heute sind die Fenster verspiegelt, das Haus wirkt mit seinen Antennen und dem hohen Stahlzaun so abweisend wie kaum ein anderes Gebäude. Auf der Brücke stehen Demonstranten, Exil-Chinesen und Tibeter. „Freiheit für Tibet“ intonieren sie, es sind vielleicht fünfzig oder sechzig, viele Kameras und Fotoapparate. „China verfolgt Uiguren, Tibeter, Mongolen, Falun Gong“, steht auf einem Plakat, ein anderes zeigt Foltermethoden, die gegen Häftlinge angewendet werden. „700 Uiguren hingerichtet, 16.000 inhaftiert.“ „Stimmt das denn wirklich?“, möchte ich immer wieder fragen. Aber wieso zweifle ich daran? Weil jetzt die olympischen Spiele beginnen? „Stellt die Hauptverantwortlichen vor Gericht!“ Der Höhepunkt der Demonstration ist die Begegnung von zwei kleinen Demonstrationszügen, die sich auf der Brücke treffen, sie machen Bilder. Unbeachtet steht ein junger Mann am Straßenrand. Er hält ein Schild: „Rettet Darfur“ vor die Brust. Er habe gehört, dass hier was sein soll, da sei er gekommen. „Ich habe auch was zu sagen.“ Er lächelt. Dabei ist er doch hier genau richtig. Darfur und die chinesischen Ölinteressen. Er versucht weiter sein Schild in eine Kamera zu halten, aber er findet kein Objektiv.

Mit dem Schiff zur „Ankerklause“ oder zu Fuß zum Kottbusser Tor

Nun könnte man an der chinesischen Botschaft vorbei ans Ufer gehen, ein Schiff liegt am Kai, die Spree hinauf fahren durch die Oberbaumbrücke, vorbei an Berliner Stränden mit Liegestühlen und Ausschank-Bretterbuden, man kann von einem Loft am Wasser träumen, die Wüstenei um die hingeklotzte O2-Arena sehen. Ich denke immer noch, das Gebäude hat etwas mit dieser Firma zu tun, aber das stimmt ja nicht, das ist eine Veranstaltungshalle und O2 nur der Name, eine unangenehme Verschmutzung des öffentlichen Raums. Wer eine Pause braucht, sollte Schiffchen fahren, es lohnt sich, wir sehen uns in der Ankerklause wieder. Wer noch Kraft und Mut hat, folge mir in Richtung Kottbusser Tor. Zwischen Spree und Oranienstraße verirrt sich sonst ganz sicher keine Stadtführung.

Gleich nach dem neuen sogenannten Jannowitz-Center, in dem sich Firmen wie Blumen-Paradies, Schlecker und PIN eingemietet haben und das trotz gelegentlicher Kunden unbewohnt wirkt, gerate ich an ein Fotogeschäft, das kein Ladenschild hat. Der Inhaber, ein grauer Bartstreifen zieht sich wie ein Helmriemen um das Kinn, farblose Kleidung, fragt mich sofort, ob ich ein Passbild wünsche. „So etwas gibt es also noch?“, rutscht es mir heraus. Er postiert sich hinter dem Ladentisch, auf den wenigen Möbeln sind alte Kameras aufgebaut. Den kleinen Raum füllen Postkartenständer, in denen Fotokopien alter Berliner Ansichtskarten stecken. Er fragt, was ich von Beruf sei. Er habe auch ein Buch geschrieben, aber das sei ihm mit dem Absturz des Computers verloren gegangen, er habe noch nicht die Zeit gefunden, es neu zu schreiben. In Dresden hat er studiert und schon immer fotografiert. Von ihm, sagt er, stammt die letzte Aufnahme, die Hemingway und Castro zusammen zeigt. Hemingway starb 1961, also vor 57 Jahren. Zu dieser Zeit muss mein Gegenüber noch sehr, sehr jung gewesen sein.

Wir verabschieden uns und biegen bei der ersten Querstraße nach links, an einem Hochhausblock vorbei – die Klingelschilder, ein Gemisch aus deutschen, osteuropäischen, russischen, türkischen, fernöstlichen Namen. Es geht rechts, links, rechts durch die Straßen. Ich weiß nicht mehr, ob wir schon im Westen sind oder noch im Osten. Es gibt Kleinigkeiten zu entdecken, die Michael-Kirche und ein Relief über der Einfahrt zu den Wasserbetrieben von 1937. Wie ein Forscher kann man sich auf die Suche nach traumhaften Wohnungen in alten Industriebauten machen, die sich wiederum in unmittelbarer Nachbarschaft zu kleineren Plattenbauten befinden, in denen einige Wohnungen leer stehen und die Eingänge offenbar immer nur für die Bewohner eines Kontinentes sind.

Die Adalbertstraße führt direkt zum Kottbusser Tor. Rechts Plattenbauten, auf dem Rasen davor ein Schild: „Hunde sind von den Grünanlagen und Spielflächen fernzuhalten.“ Auf der linken Seite alte kleine Häuser wie aus der Vorstadt, zum Teil recht heruntergekommen. „Kein Herr! – Kein Sklave!“ steht da, auch ein frisches Plakat: „Wir legen Moorburg still 23/08/08, Energiekonzerne enteignen!“ Dafür wäre ich auch.

Wir überqueren den Engeldamm (hier war die Grenze), ein stillgelegter Kanal, wie ich auf der Schiffstour erfuhr, die Wasserqualität war angeblich so schlecht, dass man ihn trocken legte. Die Eckkneipe, das „Engelchen“ bietet Rieseneierkuchen mit Banane, Mandeln und Honig für 4,50 an, das teuerste Gericht kostet 9,80: Rösti mit frischem geräucherten Lachs und Sauerrahm.

Dem Engeldamm hat man auch nicht gerade viel Fürsorge angedeihen lassen. Überhaupt erscheint mir diese Gegend wie ein gerupftes Huhn, nach dem alle hacken, das aber tapfer durchhält und sich nicht vertreiben lässt. Folgt man der Adalbertstraße, sieht man stattliche Ziegelbauten, heute das Jugendamt, dessen Parterre eher wie verbarrikadiert wirkt. Über einem geschlossenen Eingang prangt die Schrift: SEMINAR, erbaut 1930. Auf der anderen Straßenseite eine große Tafel: Kinderbauernhof am Mauerplatz e.V. An einem sich anschließenden eingehegten Basketballplatz wird darauf hingewiesen: „Lärmbelästigung nur bis 20.00 Uhr gestattet.“ So ein Schild gehört unbedingt in die Bötzowstraße!

Blickt man rechts in die Waldemarstraße, sieht man die Hochhäuser der Leipziger Straße, die einerseits so nah sind und doch in eine andere Welt zu gehören scheinen, nicht nur, weil sie im Osten sind.

Im Fenster eines Internet-Treffpunkts stehen viele Flaschen eines französischen Rotweins von 1989. Ein Friseur nennt sich: Coiffeur Ahmet, darunter fünf Sterne.

Spätestens an der Naunynstraße spürt man Kreuzberg. Ein junges Paar kommt mir Hand in Hand entgegen, verschlafen und schön und leicht bekleidet wie aus einem Werbefilm. Hinter ihnen schreitet eine männliche schwarze Diva in kurzer weißer Hose über den Bürgersteig.

Am Kottbusser Tor, es ist wirklich sehr warm, habe ich das Gefühl, in Kairo, in New York und in Berlin gleichzeitig zu sein. Eine junge Frau in einem weißen Minirock und Stöckelschuhen steht am Ausgang der U-Bahn und scheint jeden anzusprechen, der heraufkommt. Hier ist immer noch der Treff der U-Bahn-Schnorrer. Mir ist, als hörte ich wieder das allgemeine Seufzen im U-Bahn-Wagen, wenn einer von ihnen mit seiner fürchterlichen Krankheits- oder Kindheitsgeschichte begann. Der Kotti, finde ich, sieht heute besser aus als damals, die Cafés haben sich verändert, ein großer Bäckerladen gehört zu einer türkischen Kette. Frauen aus Südostasien schieben europäische Kinder in teuren Kinderwagen. Als ich in der Dresdner Straße nach der Taxi-Fahrschule Kreuzberg suche, finde ich sie nicht wieder. Eine Tür weiter dafür das Schild: „Bündnis 90/Die Grünen Kreuzberg-Friedrichshain / Kreisgeschäftsstelle / Hans-Christian Ströbele / MdB Wahlkreisbüro.“ Ströbele ist der bisher einzige Grüne, der direkt in den Bundestag gewählt worden ist. Um damals ein weiteres Direktmandat der PDS am Kollwitzplatz zu verhindern, wurde ein Teil des Prenzlauer Bergs, zu dem auch das Bötzowviertel gehört, zum Wahlkreis Kreuzberg-Friedrichshain geschlagen, so dass dieser Spaziergang auch ein Durchmessen des Ströbele-Landes ist.

Ich empfehle Ihnen, am Kotti türkisches Gebäck zu essen (zum Beispiel eines, das sich Acma nennt, für einen Euro gegenüber der Wilhelm-Liebknecht-Bibliothek) oder in der Adalbertstraße einen Pfefferminztee zu trinken. Im Vergleich zum Bötzowviertel haben hier die meisten Läden und Lokale eine Geschichte, sie sind gewachsen. Die Gehwege sind schmaler, nicht ganz so sauber, viel mehr Leute, viel mehr Hautfarben. Statt dass vormittags ein Trompeter und ein Akkordeonspieler durch die Straßen ziehen, begleitet von einem Mädchen, das die Passanten um einen Obolus bittet, hockt hier eine in schwarz gehüllte Frau auf dem Fußweg und streckt die Hand aus.

Architektonisch interessant ist nicht nur die Hochbahnstrecke der Linie 1, sondern auch die Hochhäuser. Der große Riegel über der Adalbertstraße musste aus steuertechnischen Gründen schnell fertiggestellt werden (bis 1974), was brachiale Entmietungsmethoden in den Vorgängerbauten zur Folge hatte. Hier sollte auch die Stadtautobahn vorbeiführen. Diesen stadtplanerischen Geist glaube ich hier auch zu spüren. Viele Wohnungen blieben unbesetzt, die Fluktuation soll hoch gewesen sein. Heute, so scheint mir, hat es sich beruhigt. Gegenüber frühe Hochhäuser aus der Mitte der Fünfziger Jahre, denen man ihr utopisches Moment noch anmerkt. Liegt das an den in den Himmel weisenden Dachaufschwüngen und dem einen Platz bildenden Grundriss, die diese Bauten mit einem Gefühl von Zukunft und Hoffnung auflädt, während der Riegel gegenüber utilitaristisch wirkt?

Ich ziehe weiter in Richtung Landwehrkanal über die Kottbusser Straße. Die dreihundert Meter bis dorthin sind unspektakulär, türkische Reisebüros überall. Die Straße steigt zur Brücke leicht an. Jemand hat hier seinen alten Computer in der Hoffnung abgestellt, dass andere dies als Gelegenheit begreifen. An der „Ankerklause“ ein Angebot, sonntags nach 17.00 Uhr: Thüringer Bratwurst Torpedo mit karibischem Nudelsalat Port Royal & Brot, 3,50 Euro. Karibik und deutsche Provinz treffen auch in der „Ankerklause“ aufeinander. Ich finde noch einen freien Platz auf dem Balkon, bestelle Kaffee und beginne Zeitungen zu lesen. Spatzen landen nahe der Tischkante. Als ich sie verscheuchen will, zerrt bereits einer den Keks von meiner Untertasse. Ich reklamiere und bekomme zwei neue Kekse auf einer kleinen Untertasse serviert.

Neukölln

Von hier ist es noch eine Viertelstunde bis in die Weichselstraße. Ich mache diese Tour am nächsten Abend, es ist noch warm, die meisten Geschäfte haben bereits geschlossen. Überquert man den Kottbusser Damm, wechselt man von Neukölln nach Kreuzberg. Man sieht schon das Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz, dessen Vorgängerbau das größte Warenhaus der Weimarer Republik gewesen sein soll. Hier kam schon Franz Biberkopf aus Döblins „Berlin Alexanderplatz“ vorbei.

Der Fußweg ist relativ breit, die Geschäfte haben ihre Kundschaft hier, die Inhaber sind meistens Türken. Auf der Kreuzberger Seite ist der kleine Buchladen verschwunden. Wo die Schönleinstraße auf den Kottbusser Damm trifft, gibt es Restaurants, Girlanden von Glühlämpchen, Straßenmusik. Am Eingang des „Moviemento“ lese ich Artikel, dass das Kino 2007 hundert Jahre geworden ist. Es wäre damit wohl das älteste Lichtspielhaus, das durchgehend als Kino genutzt worden ist.

Merkwürdigerweise bin ich aufgeregt, als ich die Weserstraße entlang gehe, als würde ich gleich einer früheren Liebe begegnen. Im Vergleich zu den Neunzigern sind etliche Cafés und Restaurants hinzugekommen, sie scheinen jeweils ein spezielles und sehr junges Publikum zu haben. Das „Tell-Stübchen“ und die anderen Eckkneipen gibt es immer noch. Erst jetzt wird mir klar – als ich die Rütlistraße passiere, die in den letzten Jahren mit Schranken versehen worden ist, um den Verkehr zu stoppen – dass ich ja in unmittelbarer Nähe der Rütli-Schule gewohnt habe, die im Frühjahr 2006 in die Schlagzeilen kam, weil die Lehrerinnen und Lehrer sich an die Öffentlichkeit wandten. Es war ein Notruf, der sowohl das System Hauptschule anprangerte und für andere Schulformen plädierte, als auch nach Fachkräften rief, die Ratschläge geben können für den Umgang mit den Jugendlichen, die nicht deutscher Herkunft sind (ihr Anteil betrug vor zwei Jahren über 80 Prozent).

Ich selbst wurde durch mein Wegziehen Teil jenes Prozesses, der zu dieser Entmischung beiträgt.

Aus „meinem“ Haus ist der Getränke-Hoffmann verschwunden, dafür ist jetzt ein türkischer Kulturverein dort, vor dessen Tür Männer auf Stühlen. Ein türkischer Lebensmittelladen hat noch offen, aber auch bizarre Musikkneipen sind jetzt da, ein Billardclub und sogar ein Geschäft mit dem Namen „Kunstraum“. Obwohl aus Kaisers nun „Rudis Resterampe“ geworden ist, sind die schrecklichen Haushaltsauflösungsläden bis auf einen verschwunden, es wirkt alles viel lebendiger. Den Fahrradladen gibt es noch. Sie feierten damals den Tour de France-Sieg von Jan Ullrich wie eine Hochzeit, und werden seither viel gelitten haben.

Ich gehe in Richtung Lohmühlenbrücke, einen großen Spielplatz gibt es da, zwei Kopftuchfrauen sitzen nebeneinander auf einer Bank. Die jüngere, auch sie ganz in schwarz, liest leise in einem Buch und bewegt ihren Oberkörper vor und zurück, es ist arabisch, ich wünschte, es wäre ein Krimi. Dann gehe ich parallel am Kanal entlang gen Westen, die Sonne steht tief über dem Wasser und blendet. Liebespaare auf den Bänken, andere sitzen am Kanalufer und lassen die Beine über dem Wasser baumeln, Schwäne schwimmen vorbei, Jogger weichen den Spaziergängern aus. Die Spieler verabschieden sich voneinander mit klatschenden Handschlägen. Eine Frau lässt an einer Schnur einen kleinen Magneten herab und befördert so die Kugel in ihre Hand. Auf Klappstühlen sitzen zwei Männer, der eine mit dem Zeichen der Ostermärsche auf dem Pulli verkauft Bier und Limo, man muss 2,50 Euro zahlen als Einsatz, wenn man spielt. Wer gewinnt, gewinnt offenbar auch Geld. Eine ältere Frau in heruntergetretenen Hausschuhen sammelt leere Flaschen ein. Eine blondierte Asiatin im Leoparden-T-Shirt rennt in hochhackigen Schuhen auf einen gewaltig großen Mann in Jeansjacke zu, sie umarmen sich. Gerade als ich denke, dass ich der einzige bin, der hier beobachtet, alle anderen sind irgendwie beschäftigt, schiebt sich ein Schiff in meinem Rücken vorbei, die Stadtführerin spricht über den Boule-Platz.

Wieder an der „Ankerklause“, finde ich keinen freien Platz. Ich gehe noch ein paar Schritte weiter, bestelle in einem japanischen Imbiss und setze mich nach draußen, die meisten sind allein hier und lesen während des Essens in einer Zeitung oder einem Buch. Zwei Französinnen setzen sich neben mich, sie sprechen leise im Gegensatz zu einer Dreiergruppe Deutscher, zwei junge Männer und eine Frau, die eine Flasche entkorken und den uringelben Wein in weiße Plastebecher füllen. Sie reden in Floskeln und Wendungen, die wie Zitate klingen, als würden sie Filmfiguren oder Werbung imitieren. Nur von einem sehe ich das Gesicht, er hat honigfarbenes dichtes Haar, das er sich ständig zurückstreicht und das davon fettig geworden ist, dazu eine passende Hornbrille. Er sagt plötzlich: „Erfolgschancen zero, weil Durchführbarkeit impossible“. Er meint eine bestimmte Möglichkeit, um als Agentur für die „Volksparteien“ tätig zu werden.

Ich gehe wieder zurück zum Wasser. Hier könnte man nun auf das nächste Schiff warten, falls noch eins kommt. Oder endlich wieder nach Hause fahren. Oder durch die Nacht flanieren.

Die Käthe-Niederkirchner-Straße ist vielleicht die interessanteste des Viertels. Sie ist schmaler als die Hufeland, hier gibt es kaum Tische und Stühle auf dem Fußweg (das thailändische Restaurant, das ich sehr empfehle, macht da eine Ausnahme), aber die Läden sind verwunschener, unauffälliger. Auch wenn der Fleischer hier schon lange zugemacht hat, den Laden gibt es noch: „Fleischerei H. Nischiki“. Es ist nur schwer zu sagen, was darin ist. Am schönsten ist die Käthe-Niederkirchner in der letzten Aprilwoche, denn dann blühen die Bäume in einem Rosa, das einen in den Fernen Osten versetzt, als sei man in ein Paralleluniversum geraten. Nicht weniger überraschend ist es, wenn man eine offene Tür findet (ich habe einem Kollegen etwas in den Briefkasten zu werfen – hier wohnen überall Kollegen) und in einen Hinterhof gelangt, der terrassenartig ansteigt, viel grün, Grillecke, sogar Kaninchenställe findet man hier, nach links hin, zur Rückseite der Bötzowstraße eine große Wiese, hohe Bäume und Stille, nur der Wind in den Bäumen, kein Mensch ist zu sehen.

Dort, wo die Hans-Otto und die Käthe-Niederkirchner auf Am Friedrichshain treffen, findet sich links das italienische Restaurant „Brot und Rosen“ mit seinen großen, kargen Räumen und der Terrasse. Gegenüber das „Café Bohne“, das mir immer wie das Pförtnerhäuschen zum Friedrichshain erscheint. Hier ziehen tagaus, tagein, vor allem aber am Wochenende, die Karawanen der Kinderwagen vorbei, hier stellt man sich für den Kakao an, der Kuchen ist selbstgebacken und abends um sechs ist Schluss.

Kein Wunder, dass eine Elterninitiative genau an dieser Stelle eine Ampel bzw. einen Zebrastreifen forderte. Vor zwei Jahren etwa veranstaltete man deshalb hier ein Kinderfest, dessen Höhepunkt eine wiederholte Straßenbesetzung war – polizeilich genehmigt. Als dann die Mütter und Väter, die Kinder auf der Schulter, zu rufen begannen: „Wir wollen eine Ampel, Wir wollen eine Ampel!“, und dabei grimmig die Faust in Richtung des wartenden Busses ballten, wurde die ungewollte Komik so penetrant, dass wir uns davonstahlen. Noch immer gibt es dort weder einen Zebrastreifen noch eine Ampel.